5个月6万,2年37万,这些钱去哪了?

发布时间:

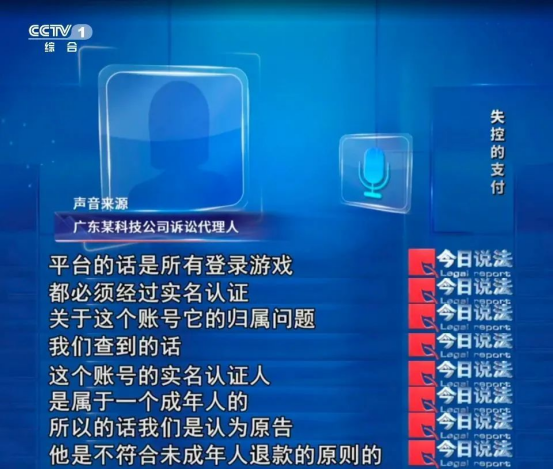

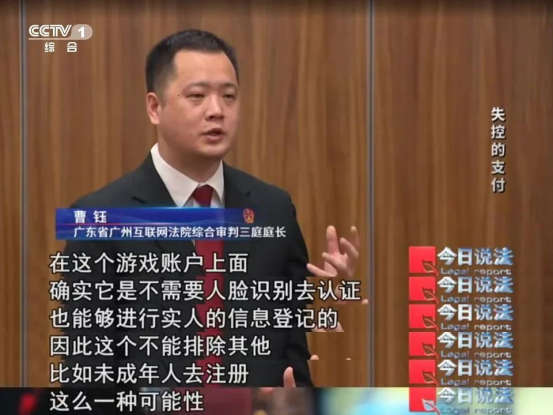

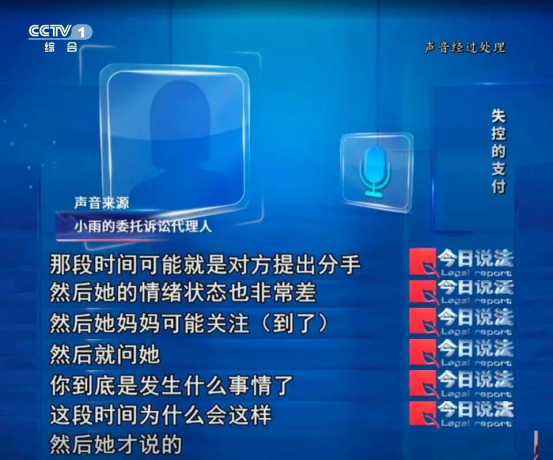

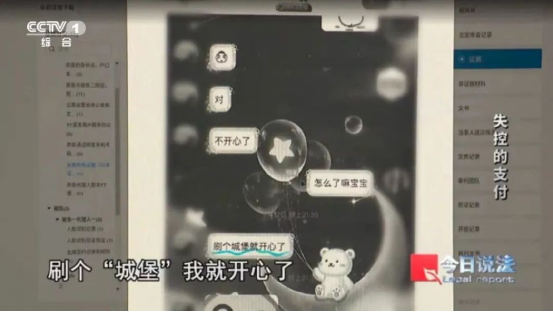

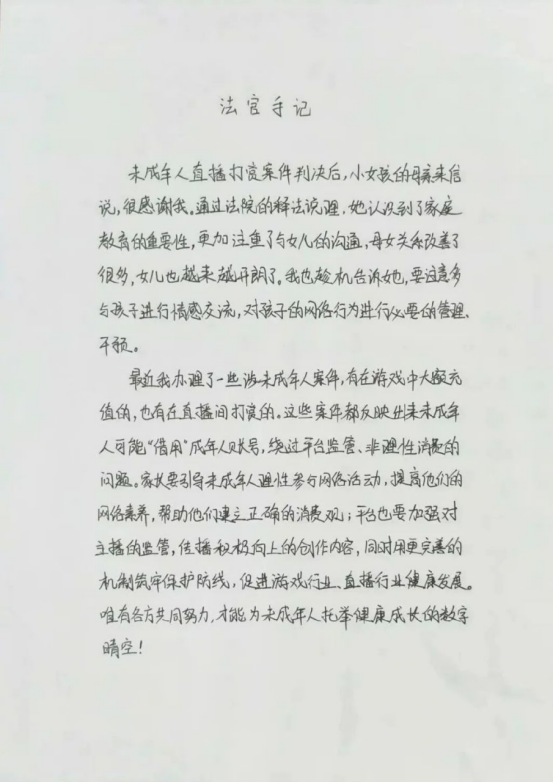

14岁未成年人偷偷用钱 2年内游戏充值37万 16岁中学生误信真爱 5个月内直播间豪掷6万 父母得知后,纷纷起诉至法院 这钱还能拿回来吗? 近日,央视《今日说法》 暑期特别策划“‘e’起护苗”关注了 广州互联网法院审理的这两起案件 对方就说他这段时间压力比较大,送个礼物给我,很直白地提要求,然后让这个小姑娘给他刷礼物。 游戏充值“无底洞” 2020年,14岁的小李迷上了一款网络游戏,为了提升战斗力,他开始在游戏里充值买装备。小李的父母平时陪伴孩子的时间很少,小李趁母亲不注意,把她微信账户里的钱转到自己的微信账户里,再删除转账记录。就这样,偷偷转钱的行为持续了近两年,几乎每天都要充值一次,总金额达37万余元。 由于父母做生意每天资金进出较多,小李的转款一直没被发现。直到家里的生意停了,父母这才发现了异样。在向游戏平台申请退还充值款无果后,父母将游戏公司告上了法庭。 游戏公司辩称,小李的账号是用其母亲的身份信息注册的,不符合未成年人退款原则。 小李说,他是为了逃避游戏平台的管理,才用母亲的身份信息注册了账号,注册时只需提供母亲的姓名和身份证号码即可。 被告还提出,游戏充值款项都来自小李父亲的实名认证微信,这说明充值者不排除小李的父亲。对此,原告方解释说,充值微信账号的实际使用人其实是小李,并出示了收支明细,显示消费大部分用于游戏充值,还有一些二次元漫画之类的消费。 法官认定,涉案游戏账号由小李使用,相关充值行为也是小李实施的。依据法律规定,由于小李系未成年人,且其与游戏公司的交易未获父母追认,故该交易行为无效。由于充值款项已在游戏中消耗完毕,无法返还相应服务,因此小李应该向被告公司进行折价补偿。 考虑到小李的父母未充分尽到监护义务,而公司也未能采取充分措施预防未成年人使用成年人身份进行充值消费,法院最终判决游戏公司向小李返还12万余元。 直播间的“真爱”陷阱 暑假里,因为父母忙于工作,16岁的小雨日子过得很单调。偶然间,她进入了一个语音直播间,被主播阿丁的风趣幽默吸引。阿丁以恋爱名义嘘寒问暖,小雨的情感依赖日渐加深。为了能在直播间榜单排名靠前,她不断给阿丁打赏。 很快,零花钱用尽,小雨便把自己的微信实名认证为母亲的身份信息,并绑定母亲的银行卡。短短5个月,卡里的6万余元被全部打赏给阿丁。没想到钱花完后,对方便提出分手,小雨的情绪状态一度很差。 小雨母亲发现后,将阿丁与直播平台所属公司诉至法院,要求退还打赏款。法官认为,16岁的小雨属于限制民事行为能力人,她的大额充值行为与年龄不符,且未得到母亲追认,该民事行为应该被认定为无效。 法官还调查发现,阿丁在和小雨的交往过程中经常向小雨索要礼物,存在诱导打赏的情况。同时直播平台对主播也缺乏必要的监管。 最终,综合考虑各方过错程度,法院判决涉案公司和主播共同向小雨返还打赏款的90%,也就是5万多元。 未成年人可能通过“借用”成年人账号,绕过平台监管,进行非理性消费。法官提醒,家长应引导未成年人理性参与网络活动,平台也需加强监管。唯有各方共同发力,才能为未成年人撑起一片健康成长的数字晴空。 普法时间 问:现在未成年人触网年龄越来越低,有的在网上也有一些消费行为,那么这种消费行为在现行法律法规下是否成立?该怎么认定呢? 中国政法大学网络法学研究所所长李怀胜:未成年人可以实施与其年龄相匹配的交易,这个在法律上是合法的。比如说作为一个小学生去支付一顿早餐,这是没问题的。第二是未成年人可以实施纯受益性的民事法律行为,比如说未成年人接受他人的赠与。但是对于未成年人实施的大额交易行为,就要受到法定监护人的代理,或者法定监护人的追认和认可,才能发生实际的法律效力。

上一篇:

下一篇: